Rückstau kann zu Komfort- und IAQ-Problemen führen

Menschen verbringen den Großteil ihrer Zeit in Wohnräumen (Klepeis et al. 2001), wodurch die Luftqualität in Innenräumen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es ist allgemein anerkannt, dass die gesundheitliche Belastung durch Raumluft erheblich ist (Edwards et al. 2001; de Oliveira et al. 2004; Weisel et al. 2005). Aktuelle Lüftungsnormen dienen dem Schutz der Gesundheit und dem Komfort der Bewohner. Aufgrund der begrenzten wissenschaftlichen Grundlage stützen sich die meisten jedoch stark auf ingenieurwissenschaftliche Berechnungen. Dieser Abschnitt beschreibt aktuelle und potenzielle Methoden zur Abschätzung der erforderlichen Lüftungsflussraten und gibt einen Überblick über wichtige bestehende Normen.

MENSCHLICHE ABWASSER UND KOHLENDIOXID

Pettenkofer-Zahl-Grundlagen für Lüftungsstandards

Schwitzen scheint die Hauptquelle von Körpergerüchen zu sein, die die wahrgenommene Raumluftqualität bestimmt (Gids und Wouters, 2008). Gerüche erzeugen Unbehagen, da gute Luftqualität oft als Abwesenheit von Gerüchen wahrgenommen wird. In vielen Fällen gewöhnen sich Bewohner an Gerüche, die von jemandem, der den Raum betritt, gut wahrgenommen werden können. Die Beurteilung der Geruchsintensität kann durch die Beurteilung eines Testpanels (Fanger et al. 1988) erfolgen.

Kohlendioxid (CO2) ist kein wesentlicher Gesundheitsfaktor für die Luftbelastung in Innenräumen. CO2 ist ein Marker für die biologischen Ausdünstungen von Menschen und kann mit Geruchsbelästigung in Verbindung gebracht werden. Seit den Arbeiten von Pettenkofer (1858) bildet CO2 die Grundlage für fast alle Lüftungsanforderungen in Gebäuden. Er erkannte, dass CO2 in normalen Innenräumen zwar harmlos und für Menschen nicht wahrnehmbar, jedoch ein messbarer Schadstoff ist, auf den sich Lüftungsstandards ausrichten lassen. Auf der Grundlage dieser Studie schlug er die sogenannte „PettekoferZahl“ von 1000 ppm als maximalen CO2-Wert vor, um Gerüche durch menschliche Ausdünstungen zu vermeiden. Er ging von einer Außenkonzentration von etwa 500 ppm aus. Er empfahl, den CO2-Unterschied zwischen drinnen und draußen auf 500 ppm zu begrenzen. Dies entspricht einem Luftdurchsatz von etwa 10 dm3/s pro Person für einen Erwachsenen. Dieser Wert bildet in vielen Ländern noch immer die Grundlage für Lüftungsanforderungen. Später führten Yaglou (1937), Bouwman (1983), Cain (1983) und Fanger (1988) weitere Untersuchungen zu einem „geruchsbelästigungsgesteuerten“ Belüftungsansatz auf der Grundlage von CO2 als Marker durch.

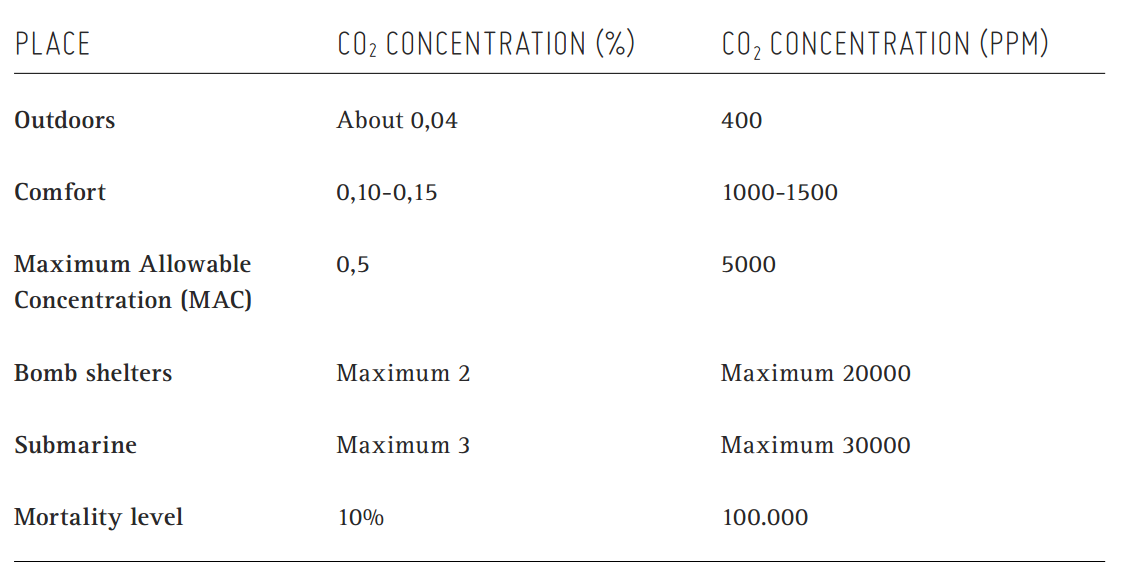

Tabelle: Allgemein verwendete CO2-Grenzwerte in Räumen (Gids 2011)

Eine aktuelle Studie deutet darauf hin, dass CO2 selbst die kognitive Leistungsfähigkeit von Menschen beeinflussen könnte (Satish et al. 2012). Da die Leistungsfähigkeit von Menschen der wichtigste Parameter in Räumen wie Klassenzimmern, Hörsälen und teilweise sogar Büros ist, sollte der CO2-Gehalt die Belüftungsintensität bestimmen und nicht die Belastung und/oder der Komfort. Um CO2-basierte Standards für die kognitive Leistungsfähigkeit zu entwickeln, müsste ein akzeptables Belastungsniveau festgelegt werden. Basierend auf dieser Studie scheint ein Wert von etwa 1000 ppm keine Leistungseinbußen zu verursachen (Satish et al. 2012).

BASIS FÜR ZUKÜNFTIGE LÜFTUNGSSTANDARDS

BELÜFTUNG FÜR DIE GESUNDHEIT

Schadstoffe werden ausgestoßen oder gelangen in den Raum, wo sie von den Bewohnern eingeatmet werden. Lüften ist eine Möglichkeit, Schadstoffe zu entfernen und die Belastung zu reduzieren. Dies kann durch die Beseitigung der Schadstoffe an der Quelle, z. B. durch Dunstabzugshauben, oder durch die Verdünnung der Luft im Haus durch eine Raumlüftung erfolgen. Lüften ist nicht die einzige Möglichkeit, die Belastung zu reduzieren, und ist in vielen Situationen möglicherweise nicht das richtige Mittel.

Um eine gesundheitsgerechte Lüftungs- oder Schadstoffkontrollstrategie zu entwickeln, müssen die zu kontrollierenden Schadstoffe, ihre Quellen und ihre Stärke sowie die zulässigen Belastungsgrenzen im Haushalt klar definiert sein. Im Rahmen einer europäischen Kooperationsmaßnahme wurde eine Methode entwickelt, um den Lüftungsbedarf für eine gute Raumluftqualität in Abhängigkeit von diesen Schadstoffen zu bestimmen (Bienfait et al. 1992).

Wichtigste Schadstoffe in Innenräumen

Folgende Schadstoffe scheinen für die chronischen Gesundheitsrisiken verantwortlich zu sein, die mit der Belastung durch Innenraumluft verbunden sind:

• Feinstaub (PM2,5)

• Passivrauchen (SHS)

• Radon

• Ozon

• Formaldehyd

• Acrolein

• Schimmel-/feuchtigkeitsbedingte Schadstoffe

Derzeit liegen nicht genügend Daten über die Stärke der Quellen und deren spezifischen Beitrag zur Belastung in Wohngebäuden vor, um einen gesundheitsorientierten Lüftungsstandard festzulegen. Die Quelleneigenschaften variieren erheblich von Wohnung zu Wohnung, und die angemessene Lüftungsrate für eine Wohnung muss möglicherweise die Innenraumquellen und das Verhalten der Bewohner berücksichtigen. Dies ist ein laufendes Forschungsgebiet. Zukünftige Lüftungsstandards könnten sich an gesundheitlichen Ergebnissen orientieren, um ausreichende Lüftungsraten festzulegen.

BELÜFTUNG FÜR KOMFORT

Wie bereits beschrieben, können Gerüche eine wichtige Rolle für Komfort und Wohlbefinden spielen. Ein weiterer Aspekt des Komforts ist der thermische Komfort. Die Belüftung kann den thermischen Komfort beeinflussen, indem sie gekühlte,

erwärmte, befeuchtete oder getrocknete Luft. Die durch die Lüftung verursachten Turbulenzen und die Luftgeschwindigkeit können den empfundenen thermischen Komfort beeinflussen. Hohe Infiltrations- oder Luftwechselraten können Unbehagen verursachen (Liddament 1996).

Die Berechnung der erforderlichen Lüftungsraten für Komfort und Gesundheit erfordert unterschiedliche Ansätze. Die Lüftung für Komfort basiert meist auf Geruchsreduzierung und Temperatur-/Feuchtigkeitskontrolle, während die Strategie für Gesundheit auf der Reduzierung der Belastungen basiert. Ein Vorschlag der Leitlinien für konzertierte Maßnahmen (CEC 1992) sieht die separate Berechnung der für Komfort und Gesundheit erforderlichen Lüftungsrate vor. Für die Auslegung sollte die höchste Lüftungsrate verwendet werden.

VORHANDENE LÜFTUNGSSTANDARDS

US-LÜFTUNGSSTANDARDS: ASHRAE 62.2

Der Standard 62.2 der American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) ist der am weitesten verbreitete Standard für die Wohnraumlüftung in den Vereinigten Staaten. ASHRAE entwickelte den Standard 62.2 „Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Low-Rise Residential Buildings“, um Probleme der Raumluftqualität (IAQ) zu behandeln (ASHRAE 2010). ASHRAE 62.2 ist mittlerweile in einigen Bauvorschriften wie beispielsweise California Title 24 vorgeschrieben und wird als Standardpraxis in vielen Energieeffizienzprogrammen und von Organisationen behandelt, die Bauunternehmer für Gebäudeperformance schulen und zertifizieren. Der Standard gibt eine allgemeine Außenluftrate für ein Wohngebäude als Funktion der Grundfläche (ein Ersatz für Materialemissionen) und der Anzahl der Schlafzimmer (ein Ersatz für bewohnungsbezogene Emissionen) an und schreibt Abluftventilatoren für Badezimmer und Küchen vor. Der Schwerpunkt des Standards liegt im Allgemeinen auf der allgemeinen Lüftungsrate. Dieser Schwerpunkt basiert auf der Annahme, dass Risiken in Innenräumen durch kontinuierlich emittierte, verteilte Quellen wie Formaldehyd aus Möbeln und Bioabflüssen (einschließlich Gerüchen) von Menschen verursacht werden. Das erforderliche Maß an mechanischer Belüftung der gesamten Wohnung basierte auf dem Urteil von Experten auf diesem Gebiet, jedoch nicht auf einer Analyse der Konzentration chemischer Schadstoffe oder anderer gesundheitsspezifischer Aspekte.

EUROPÄISCHE BELÜFTUNGSSTANDARDS

In verschiedenen europäischen Ländern gibt es unterschiedliche Lüftungsnormen. Dimitroulopoulou (2012) bietet einen tabellarischen Überblick über bestehende Normen für 14 Länder (Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich) sowie eine Beschreibung der in den einzelnen Ländern durchgeführten Modellierungs- und Messstudien. Alle Länder legten die Luftstromraten für das gesamte Haus oder bestimmte Räume fest. Der Luftstrom wurde in mindestens einer Norm für folgende Räume festgelegt: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, Toilette. Die meisten Normen legten den Luftstrom nur für eine Teilmenge der Räume fest.

Die Grundlage für die Lüftungsanforderungen ist von Land zu Land unterschiedlich. Die Anforderungen richten sich nach der Personenzahl, der Grundfläche, der Zimmerzahl, dem Zimmertyp, dem Gerätetyp oder einer Kombination dieser Angaben. Brelih und Olli (2011) haben die Lüftungsstandards für 16 europäische Länder (Bulgarien, Tschechische Republik, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Vereinigtes Königreich) zusammengefasst. Sie verwendeten eine Reihe von Standardhäusern, um die sich aus diesen Standards ergebenden Luftaustauschraten (AERs) zu vergleichen. Sie verglichen die erforderlichen Luftstromraten für das gesamte Haus und die Aufgabenlüftung. Die erforderlichen Lüftungsraten für das gesamte Haus lagen zwischen 0,23 und 1,21 ACH, mit den höchsten Werten in den Niederlanden und den niedrigsten in Bulgarien.

Die minimalen Abluftraten der Dunstabzugshaube lagen zwischen 5,6 und 41,7 dm3/s.

Die Mindestabluftrate von Toiletten lag zwischen 4,2 und 15 dm3/s.

Die Mindestabluftraten aus Badezimmern lagen zwischen 4,2 und 21,7 dm3/s.

Die meisten Normen scheinen sich darüber einig zu sein, dass eine Belüftungsrate für das gesamte Haus erforderlich ist, wobei zusätzlich eine höhere Belüftung für Räume erforderlich ist, in denen Schadstoffe emittierende Aktivitäten stattfinden können, wie etwa Küchen und Badezimmer, oder in denen sich Menschen die meiste Zeit aufhalten, wie etwa Wohn- und Schlafzimmer.

STANDARDS IN DER PRAXIS

Neue Häuser werden angeblich so gebaut, dass sie die festgelegten Anforderungen des Landes erfüllen, in dem sie gebaut werden. Es werden Lüftungsgeräte ausgewählt, die die erforderlichen Volumenströme erfüllen. Die Volumenströme können durch mehr als nur das ausgewählte Gerät beeinflusst werden. Gegendruck von der an einem bestimmten Ventilator angebrachten Entlüftung, unsachgemäße Installation und verstopfte Filter können zu einem Abfall der Ventilatorleistung führen. Derzeit enthalten weder die US-amerikanischen noch die europäischen Normen eine Inbetriebnahmeanforderung. In Schweden ist die Inbetriebnahme seit 1991 obligatorisch. Bei der Inbetriebnahme wird die tatsächliche Gebäudeleistung gemessen, um festzustellen, ob die Anforderungen erfüllt werden (Stratton und Wray 2013). Die Inbetriebnahme erfordert zusätzliche Ressourcen und kann als unerschwinglich angesehen werden. Wegen der fehlenden Inbetriebnahme entsprechen die tatsächlichen Volumenströme möglicherweise nicht den vorgeschriebenen oder geplanten Werten. Stratton et al. (2012) haben die Volumenströme in 15 Häusern in Kalifornien (USA) gemessen und festgestellt, dass nur eines den ASHRAE-Standard 62.2 vollständig erfüllte. Messungen in ganz Europa haben ebenfalls gezeigt, dass viele Häuser die vorgeschriebenen Standards nicht erfüllen (Dimitroulopoulou 2012). Um die Einhaltung der Vorschriften in Privathaushalten sicherzustellen, sollte möglicherweise eine Inbetriebnahme zu den bestehenden Standards hinzugefügt werden.

Veröffentlichungszeit: 15. Oktober 2021